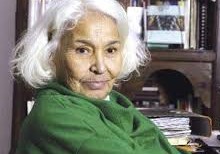

Nawal naquit en 1931 dans une région rurale du delta du Nil. Son père fonctionnaire du ministère de l’Éducation et sa mère issue de la bourgeoisie cairote envoyèrent à l’école leurs neuf enfants, garçons comme filles, ce qui n’était pas courant !

Nawal fit des études à la faculté de médecine, fut diplômée de l’université du Caire en 1955 et partit étudier à l’Université de Columbia aux États-Unis. Elle se forma à la psychiatrie.

A l’époque de Nasser elle fut directrice générale de l’éducation à la santé publique et secrétaire générale de l’Association égyptienne de médecine. En 1972 elle publie en arabe « Al-imra’a wa-l-jins » (« La Femme et le sexe »). Ayant traité de sexualité, de religion et du traumatisme de l’excision, elle est révoquée de son poste au ministère. Nawal s’engage alors dans la carrière d’écrivaine tout en étant chercheure à la faculté de Médecine de l’université d’Aïns Shams au Caire. Elle continue à critiquer le système patriarcal, elle aborde à nouveau des sujets tabous comme l’excision, l’avortement, les abus sexuels sur les enfants. Elle s’exprime contre la polygamie, le port du voile islamique, elle dénonce l’inégalité des droits de succession entre femmes et hommes.

Parallèlement elle travaille pour l’ONU en qualité de directrice du Centre Africain de recherche et de formation pour les femmes en Éthiopie (de 1978 à 1980). En 1981, s’étant opposée la loi du parti unique édictée en Égypte par le président Anouar el-Sadate, elle est arrêtée et emprisonnée. Elle profite de cette situation pour relever des témoignages : elle écrit et publie « Mémoires sur la prison de femmes ». En 1982, après la mort de Sadate, Nawal fonde l’Association arabe pour la solidarité des femmes. Elle reçoit des menaces de mort de la part des groupes fondamentalistes musulmans et son association est interdite. Elle quitte l’Égypte avec son mari et part enseigner aux États-Unis.

Nawal rentre en Égypte en 1996. Elle publie une pièce de théâtre jugée blasphématoire « Dieu démissionne de la réunion au sommet » (2007), ce qui lui vaut un procès et l’oblige à s’exiler. Une pétition de soutien lui permet par la suite de rentrer en Égypte. En 2011 elle est proche des manifestants du Printemps arabe au Caire et le 8 mars 2012, Nawal participe à une initiative de femmes pour « l’Appel des femmes arabes pour la dignité et l’égalité ».

Son œuvre littéraire comporte des articles de presse, des nouvelles, des romans, des récits autobiographiques. En 2014 son ouvrage « Innahu-al-dam » (« C’est le sang ») est publié à Beyrouth. C’est un témoignage en faveur de l’émancipation politique et féminine contre les lois sociales liées à la religion musulmane.

Nawal a reçu en 1982 le prix littéraire de l’amitié-franco-arabe. En 2007 elle est distinguée par le titre de Docteure honoris causa de l’université libre de Bruxelles.