Le réseau national des Maisons des Sciences de l’Homme a pris la décision en octobre de modifier leur nom tout en gardant le signe MSH. Dorénavant elles s’appellent Maison des Sciences Sociales et des Humanités Il est demandé aux 22 MSH réparties sur le territoire national à en faire autant.

C’est la première institution dépendant de l’État à abandonner la terminologie « Droits de l’Homme » imposée par les autorités françaises après l’adoption par l’ONU de la Déclaration Universelle des Droits Humains de 1948.

Voir la chronique Regards de femmes du 19 octobre dans le Grand matin Week-End de Sud radio, animé par Jean-Marie Bordry

Voici le lien :

https://www.sudradio.fr/emission/regards-de-femmes-2-68

Une très importante victoire symbolique pour l’égalité des sexes et pour la visibilité des femmes vient d’être remportée.

Cécile Beghin, vice présidente de l'association Mnémosyne, et Fanny Cohen-Moreau-, productrice de podcasts, créent une série d'épisodes sur le Genre en histoire.

Ces podcasts sont un outil pour toucher un public d'enseignant.es et mettre en oeuvre l'histoire des femmes et du genre.

Episode 10 : les lois Veil, mon corps, mon choix

"Pour évoquer cette loi et la décennie qui l’a vue naître, on utilise parfois l’expression de « libération féminine ». Cette expression correspond-elle à une réalité et peut-elle véritablement être reliée aux étapes qui ont permis l’adoption puis la mise en place des lois sur la contraception et l’avortement, entre 1967 et 1982 ? Dans quel contexte politique et social ces lois ont-elles été adoptées ? quels obstacles ont-t-elle rencontrés ? Quels combats ont-elle impliqué ?"

Episode 9 : Corps et sexualités dans l'Occident médiéval

"Clémentine Letellier et Cécile Beghin ont eu envie de sortir des lignes étroites tracées par les programmes et de vous emmener explorer une contrée exotique : celle des corps et des sexualités médiévales. En effet, chaque régime de genre implique des spécificités dans le rapport des sociétés au corps et à la sexualité. Comment les médiévaux considèrent-ils les corps des hommes et des femmes ? Quelles représentations s’établissent autour des corps féminins et masculins ? Quelles sexualités sont autorisées, recommandées ou interdites et condamnées ? En quoi les sexualités sont-elles révélatrices des mentalités et des rapports de domination qui structurent la société médiévale ?"

Episode 8 : Le genre dans la révolution : la citoyenneté est une notion complexe qui tient une place importante dans les programmes de collège et de lycée, mais qui est généralement utilisée de façon assez simpliste, avec le sens de « citoyenneté politique » qui en exclut longtemps les femmes. Avec Caroline Fayolle, agrégée d’histoire et MCF en histoire à l’université de Montpellier, nous nous interrogerons donc dans cet épisode sur la notion de citoyenneté révolutionnaire et sur l’éducation des femmes.

Quatrième épisode : 04 – le genre des manuels d’histoire

Troisième épisode : 03 – Former avec le genre

Comment former les enseignant.es du primaire et du secondaire avec les problématiques de genre ? Dans cet épisode, Cécile Beghin et Fanny Cohen-Moreau reçoivent Fanny Gallot, maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l’université de Créteil, membre du CRHEC, et formatrice à l’INSPE en Master MEEF. Ensemble, elles vont aborder la question de la place des problématique de genre dans la formation des enseignant.es du primaire et du secondaire.

Deuxième épisode : Quelles sont les difficultés rencontrées pour enseigner avec le genre dans les cours d’histoire ?

Dans cet épisode, Cécile Beghin nous explique les différents blocages que rencontrent les enseignant.es qui souhaitent enseigner l’histoire avec le genre : absence des femmes dans les programmes scolaires, blocages institutionnels, historique, social, technique. Néanmoins, il est essentiel de continuer à développer une histoire mixte dans l’enseignement scolaire.

Dans le premier épisode l'apparition du concept de genre dans le champ historique, son utilité dans les sciences sociales, son évolution et son lien avec le féminisme.

Le concept de genre est une approche théorique précieuse pour les recherches, outil d'analyse ppur lutter contre les stéréotypes.

Le Genre est un outil d'analyse, il facilite la déconstruction des discours sur les femmes et les hommes, les contextes dans lesquels ils ont été élaborés, les mécanismes par lesquels la domination s'est mise en place et maintenue. C'est un Outil d'égalité et il a donc sa place à l'école et dans les cours d'histoire et d'éducation civique.

|

De la famille patriarcale du XIXe siècle à la « mère qui travaille » du siècle soviétique, en passant par les révolutions et les guerres, qui ont vu éclore parmi elles de nombreuses personnalités, les femmes russes ont officiellement connu leur émancipation, mais celle-ci s'avère encore trop souvent artificielle. Si l'économie de marché et l'effondrement moral de la société russe semblent avoir aggravé la condition des femmes en général, il faut nuancer : entre les riches femmes d'affaires, et les babouchka du passé, entre les émigrées économiques et les retraitées misérables, quels points communs ? Entre mythes et réalités de la vie quotidienne, qu'en est-il donc des femmes russes aujourd'hui ? |

L'Autrice :

Historienne, agrégée de russe, Hélène Yvert-Jalu a publié de nombreux articles sur la condition de la femme sous le régime soviétique. Depuis les années 1960, elle a effectué une quarantaine de séjours en Russie.

Femmes manifestant à Petrograd le 8 mars 2017

Groupe de jeunes filles du PCF manifestant le 14 juillet 1936

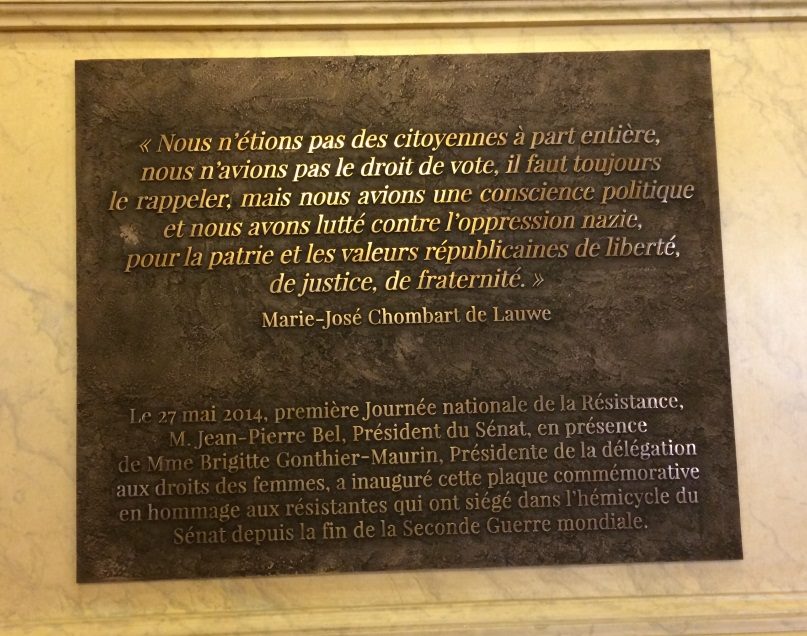

Au Sénat, plaque commémorant les femmes résistantes

Jeunes femmes lors du génociade nazi

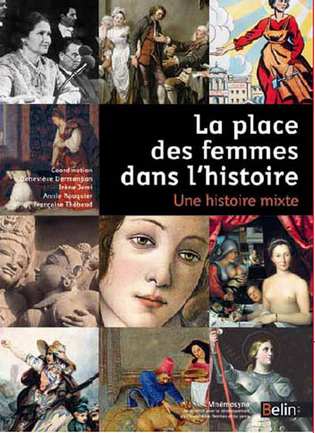

Ouvrage coordonné par Geneviève Dermenjian, Irène Jami, Annie Rouquier, Françoise Thébaud

La place des femmes dans l’histoire. Une histoire mixte.

Éditions Belin 415 pages, Novembre 2010

|

La place des femmes dans l’histoire est un ouvrage collectif qui a été réalisé avec l’objectif d’éclairer, grâce aux gender studies, les programmes nationaux d’histoire. Il souhaite faire sortir les femmes de l’ombre, dans laquelle les laissent l’enseignement. Cela s’inscrit dans la lignée du travail qu’Annette Wieworka effectua en 2004 : Quelle place pour les femmes dans l’histoire enseignée ?

|